周末荐读|板凳要坐十年冷 中国大陆的芯片往事

大陆半导体行业最惨烈的一战开始了。

这并不是张汝京与台积电的第一次交锋。

90年代,张汝京创立的世大半导体曾在2000年被台积电突然收购,对于竞争对手,台积电毫不含糊的用50亿美金的代价解决了。

这一次交锋,貌似比上一次还要惨烈。

2003年,台积电突然袭击中芯国际,要求赔偿10亿美金,而2003年中芯的收入仅有3.6亿美金。

在早就搜集好证据的台积电面前,中心国际选择与台积电和解,变相承认了“不当使用台积电商业机密”,并赔偿1.75亿美金。

这并不是结局。

2006年,台积电再次出手,指责中芯国际最新的0.13微米工艺使用台积电技术,违反《和解协议》。

对此,中芯坚决否认自己侵权,并准备了大量证明自己无辜的证据,并且,张汝京选择在北京高院反诉台积电。

只是,另他没有想到的是,2009年6月,北京高院驳回了中芯的全部诉讼请求,官司根本没有进入到审理环节。3个月后,加州法院开庭,台积电再次胜诉,中芯国际被迫付出更大的代价:在1.75亿美金的基础上,再赔2亿美金,外加10%的股份。

在接到律师通知的那一刻,张汝京在电话前放声痛哭,第三天,他便引咎辞职,离开了为之奋斗了9年的中芯国际。

由此,我们可以看出,无论从从资本还是法律,包括人才等多个方面,中国的芯片产业之弱都令人触目惊心。

比如,芯片离不开的一个源头就是研究型高校。但此前的“汉芯”事件让我们对国内的科研环境寒心了。

如今的高校研究是什么情况?

与中芯国际的遭遇好不到哪里去。

GPLP君某博士同学回复,他在研究生及博士的几年里,做实验到最后其实没有什么实质性结果,学校设备早被淘汰,甚至他们有些实验还要借用他人的设备。

“中国的科研中国大部分停留在学术水平,对实际应用不大。国内跟班式盛行,课题时髦、论文数量多的人就名利双收,而真正做科研,研究真问题的人却被打入冷宫。”这就是中国的科研现状。

缺乏人才,与此同时,面临国外专利制约,中国的芯片产业每走一步,如履薄冰。

比如,西方国家先后用“巴统”和“瓦森纳协议”来限制向中国出口最先进的高科技设备,同意批准出口的技术通常比最先进的晚两代,加上中间拖延和落地消化,基本上中国拿到手的技术就差不多落后三代左右。这种限制在上述重大工程中都得到了充分体现。

“其实中国的研发水平不差,但是每走一步就会踩上别人的专利,最严峻的是美国简直到了每一步都会颁发专利的地步,国内只要一商业化生产,就会惹上官司。比如在IC设计环节,只要中国一有突破,那么就涉及专利纠纷。”

因此,专利是国内芯片业发展的一堵墙——在现有成熟的芯片体系下,绕开别人的专利从新探路,无疑是条荆棘之路。

黑暗中寻找光明

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用他寻找光明。”——顾城。

由Intel创始人摩尔提出的摩尔定律在业内已经掀起了失效的论断。

这让中国的芯片行业开始出现转机。

当然,由三星的崛起我们也看到了希望。

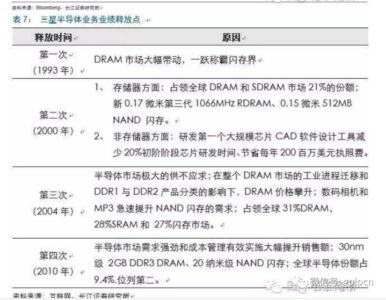

韩国的芯片产业起源于80年代中期到90年代初。

最早,他们是从技术引进然后转型到自主研发。

比如,在1982年,1983年这两年,三星电子实现了2.5um,5英寸和64K大规模集成电路三大技术突破,随后,三星开始了一系列技术收购,特别是64K DRAM领域,三星还专门组建了两个小组专门从事64K DRAM技术吸收和量产突破。

最终,研究十年,在1992年,三次成功完成64M DRAM的研制。

随后,三星凭借64M DRAM的技术优势,当年拿下存储市场的全球第一,成为行业内的技术领导者。

2005年,三星开始展开晶圆代工业务,不断研发最尖端技术,到2015年,三星晶圆代工业务总营收26.7亿美元,位居全球第四。

最终,这帮助韩国成为全球第二大系统芯片大国。

由韩国的经历我们可以看出,伴随着技术的突破,以及摩尔定律的失效,中国的芯片行业能否弯道超车,这值得思考。

中国能否攻“芯”,值得期待。

作者:意卿 来源:搜狐 责任编辑:jianping