若2035年光伏有10倍增量,未来哪种太阳能技术可能胜出?

二

为什么说碲化镉适合大规模应用

如果要支撑我国如此大的用电发展需求,光伏必须要便宜。技术路线要做到三个基础要求——成本足够低、转换效率足够高、寿命足够长。

晶体硅技术已经可以做得到这三点,所以成为了主流的技术。碲化镉这三方面都不是问题,并且具备了很多优势。

在产业化方面,传统碲化镉薄膜太阳能电池组件尺寸是1.2米×0.6米,从去年开始FirstSolar发布第六代、功率达到420W的以上组件产品,尺寸达到1.2米×2.0米,全面积效率可以达到18%,与市面上第一梯队晶硅组件相当。

为什么要走大面积的路线?碲化镉薄膜和晶硅组件不同,碲化镉薄膜电池工艺类似半导体薄膜光电器件工艺的流程,和液晶面板产业类似。设备的折旧成本随尺寸增加呈现下降的逼近曲线关系,现在以碲化镉为代表的薄膜组件尺寸越来越大,目的就是为了降低设备摊销的成本。

新一代碲化镉组件尺寸比晶硅72片组件略大,应用中可节省系统成本和安装成本。已经有不同厂家开始筹划制造更大尺寸的组件产品。类似液晶面板产业以面积增加形成的代际提升趋势已经开始呈现。

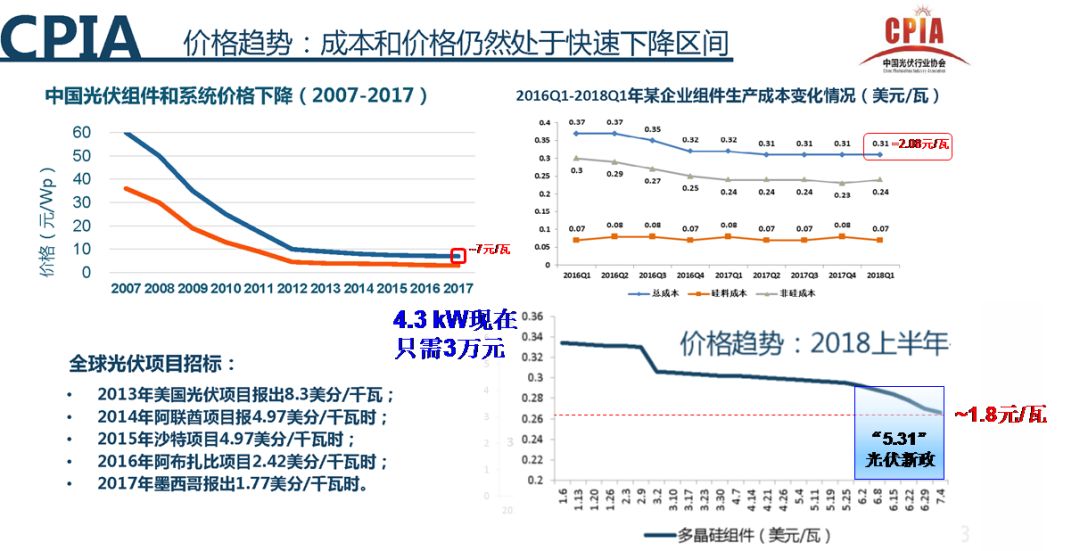

最近“5.31新政”出台以后,光伏组件售价持续下降,7月份已经出现了1.8元/W的售价,而成本2018上半年已经降低到了2元/W左右,成本下降相对比较缓慢。短期的价格波动带来的压力虽大,要找规律还需要看比较长时期的历史数据。碲化镉和晶体硅累计出货量和成本下降的曲线类似摩尔定律,组件成本随着累计出货量的数量级呈线性下降,就是产业规模要以数量级的增长来换取成本下降。不过,碲化镉的摩尔曲线始终在晶硅的下方。目前第6代大面积碲化镉组件已经可以达到1.3元/W的生产成本,仍然可以和“5.31新政”后预测的低价晶硅组件竞争。

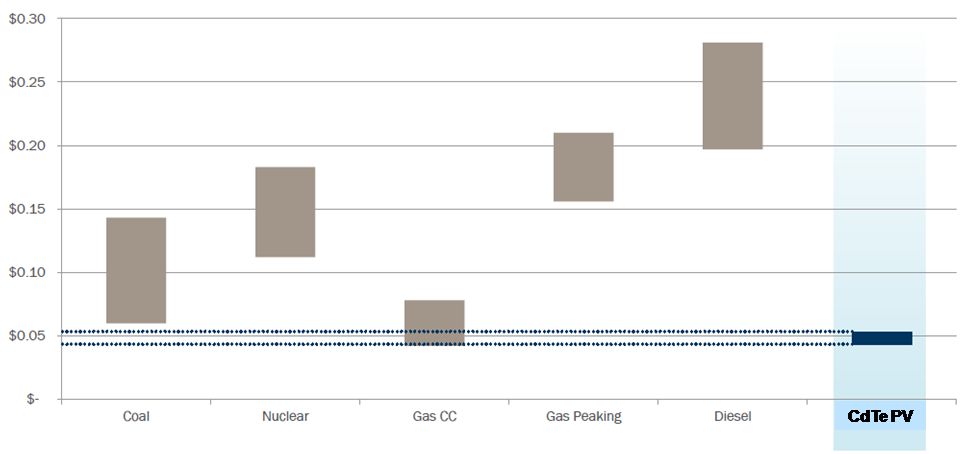

平价上网不只是组件和系统成本,最终要算全运行周期度电成本。碲化镉目前做到什么水平?2015年最低的上网报价是内华达州的3.87美分,即0.28元人民币/千瓦时,现在度电的水平在6美分到4美分每度的范围,可以和煤电、燃气发电竞争抗衡了,到这个水平就算得上是平价上网了,已经和传统电力成本相当的。这是在集中式地面电站的数据。

国外碲化镉大规模的应用已经比较普遍,前几年维基百科上可以搜得到,全球前十大光伏地面电站里面有五个全部采用碲化镉组件,应用的规模之大已经不是小众技术。此外,碲化镉半透明组件也应用到了建筑光伏一体化领域,可以做出艺术图案效果,在差异化应用的场景中碲化镉薄膜技术也得到了推广。

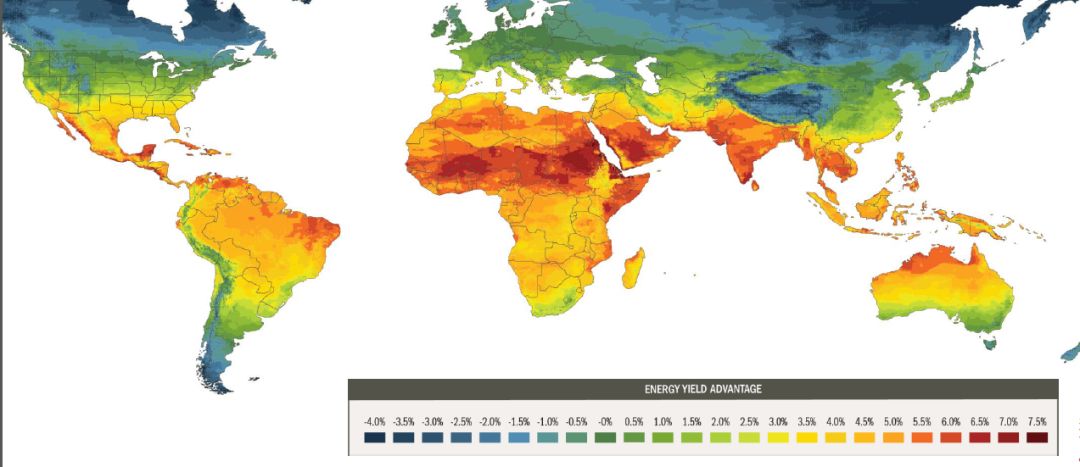

在发电能力方面,同样标准功率下在不同光照的地区,碲化镉年发电量比晶硅更有优势。就中国大部分区域模拟计算结果而言,碲化镉相对同样标称功率的晶硅系统应该至少有3%到5%的发电量增益;在高温高湿的热带气候环境中,发电量增益甚至可以达到20%。从电站运营的角度这样的增益是非常有吸引力的。

在电池结构上,晶硅和碲化镉没有本质上的区别。但晶体硅需要达到150微米,碲化镉只需要2-3微米。在生产工艺上晶硅和碲化镉却有很大的区别:晶硅产业链至少分硅料生产、铸锭、切片、电池片、组件等;碲化镉薄膜工艺直接使用碲化镉原材料进入生产线,生产出来的就是组件。因此碲化镉组件生产所需时间只有3.5小时,晶硅组件全产业链生产时间则需要约三天。

作者:刘向鑫 来源:国孚电力 责任编辑:jianping