周末荐读| 重构中国电力供应行业: 广东电力市场试点评价

四、新市场主体

(一)国际背景

在很多发达国家,电力市场改革的一个重要影响是会导致主动参与电力交易的企业数量大幅增加。批发市场建立的前提,是要建立独立的供给侧和需求侧,发电企业是供给侧,而售电公司是需求侧。要想让批发市场有效率地运行,就需要有多个发电企业和多个售电公司。因此,不论是美国还是欧洲,都开放了发电和零售环节,以引入竞争。

在这些国家,大的工商用户被允许自己联系零售商或供应商,甚至自己直接建立零售公司或交易公司。同样,发电企业也可以进入零售市场,直接获得终端电力用户。一些售电公司由新进入电力行业的第三方建立,这些第三方通常有天然气、通信和金融市场的经验。其中,最成功的第三方参与者是来自天然气行业的公司。比如,英国天然气公司( British Gas)就是英国电力市场中最大的新市场主体,其一半的用户是从其他供应商那里转投过来的。再如,法国燃气苏伊士集团( GdF-Suez)非常成功地进入了北欧的工商电力市场。

在英国,参与电力批发市场的发电企业和售电公司的数量增加了很多。1990 年电力市场改革前夕,英国只有 14 个地区垄断性售电公司(每个大用户对应一个售电公司)和两个区域性发电公司。 1990 年电改后,增加为 6 个发电企业和 14 个前地区垄断性售电公司。原来的燃气零售垄断企业(英国天然气公司)立刻进入了零售市场,中央电力局拆分出来的 4 个发电企业也寻求直接获得终端用户,进入发电和零售市场。除此之外,还有独立的售电公司成立。 2017 年,英国电力批发市场中共有 149 家有许可证的发电企业和 68家工商售电公司( Ofgem, 2017)。其不论是发电环节还是零售环节,集中度都相对较低。

发电企业和售电公司都需要承担较大的市场风险。发电企业成本包括固定成本和可变成本,这些成本需要通过销售收入来收回。而售电公司向用户卖电时,多采用一年价格不变的方式,并且需要保证满足用户的所有用电需求。因此,不论是发电企业还是售电公司都面临着相当大的金融风险。电力批发价格猛升可能导致售电公司破产,而猛降则可能导致发电企业破产。因此,两类企业都希望为其发电或销售谋求期限更长( 1 ~ 2 年)的固定价格合约,来对冲头寸。不管短期市场的交易电量比例大还是小,这样的避险行为都会发生。在美国的 PJM 体系中,发电企业必须将所有电力在强制性的日前市场上进行交易。在英国,发电企业在接近实时的平衡市场上只交易了大约 5% 的电量,而双边协约(售电方和购电方直接达成协约)占到所有交易协约的 90% 左右( Ofgem, 2016)。

在欧洲和北美,售电公司和发电企业直接参与电力市场。售电公司还要管理自己的计费和收费系统。它们还必须支付政府税收、电费、电网价格以及批发成本。账务拖欠或记账错误的后果很严重,因为零售利润(总收入减去总外部成本)非常低,只占总收入的 5%~10%。有的售电公司就是因为数据管理不善和账务问题而破产,如 2000 年破产的英国独立能源公司( Independent Energy)( Harrison, 2000)。也有发电企业因为批发价太低而破产,如英国 能 源 公 司( British Energy) 和 欧 洲 TXU 公 司( TXU Europe)( Taylor,2007; Harrison, 2000)。

开放电力市场的另一类市场主体是为电力用户管理能源成本的能源服务公司。这些公司有各种不同的商业模式,有的公司拥有自己的电力资产并以固定价格进行售电,有的公司通过改善用电计量方式以发现最佳市场价格来管理用电成本( Marino et al., 2011)。很多能源服务公司都是以信息技术为基础,统筹考虑它们所有客户的总用电需求,寻找最优价格,然后与客户分享成本节省量。与传统的售电公司相比,能源服务公司不需要承担完全的市场价格风险,而只是赚取服务费。

当然,批发市场并不是电力市场改革的全部。电力市场改革还需要为电网引入激励机制( Jamasb and Pollitt, 2007)。如果整个电力行业(发电企业和电网)都有降低成本的压力,那么它们就有动力以竞争性的方式将电力供应外包,鼓励新的发电和电网资产的建立和运营( Lohmann, 2001),创建或拓展采购市场。现有的公司经常会剥离它们的建设业务,并且为新业务招投标。例如,欧洲很多配电公司出售了它们的工程建设和信息技术业务板块,并且在提供电力服务方面采用了招标程序( Hermann and Pond,2012)。

(二)广东能源市场的新参与者

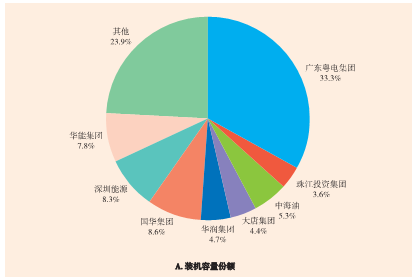

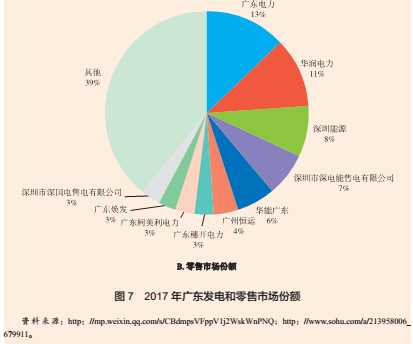

图 7A是广东的装机容量份额情况,图 7B 是放开后的电力市场的份额情况。可以看出,广东的电力批发市场正在吸引新的参与方。在 13 个最大的售电公司中, 3 个为非上市公司, 10 个为上市公司( Wen, 2017; Sung, 2017)。深圳深电能售电有限公司是第一个获得零售许可的公司,该公司是一家非上市公司,其管理团队具有电力和信息技术两个行业背景,业务包括能源销售、能源和电力合同管理、软件、可再生能源项目、配网建设以及电力管理研究,重点业务是大数据和信息技术管理,核心运营业务是一个售电管理平台。该公司在电力批发市场中的零售市场份额约为 10%。它可以为零售客户提供一系列附加值服务,包括电力系统应急响应、技术咨询、预防性测试、工程管理、价格监控、负荷控制和实时精准计量等。目前,很多服务的费用被包含在了市场价差电费当中,但将来该公司可能会对某些服务项目进行收费。未来,售电公司还可以通过数据挖掘、提供智慧能源和智慧电网解决方案等方式,来提供附加值服务。通过数据挖掘,可以比较同一行业的不同用户,从而提出更好的节能建议。华润集团也是广东省电力市场的新市场主体之一,它于 2015 年 11 月成立了华润电力销售公司,负责提供能源和能效管理服务以及专业设备和维修服务。由于目前电网扩张业务的利润比发电的利润(就每太瓦时来说)要高得多,因此零售公司有兴趣参与电网互联竞争。很多售电公司与发电企业(如华润电力)或大型工业客户(如深圳深电能售电有限公司 A 和比亚迪 B )融为了一体。

目前,售电公司与电力用户签订的合同主要分为三种类型。第一种是最低折扣合同,也就是售电公司在管制价格的基础上保证为用户提供一个固定折扣。这样,如果售电公司从批发市场上得到更好的价格,其中的价差就完全归售电公司所有。第二种是价差分享合同,也就是市场价差的 80%、 90% 或95% 归电力用户,其余部分归售电公司。第三种是结合式合同,也就是把第一种和第二种合同结合起来。在电力市场上,如果售电公司买入和卖出的电量不一致,就会产生失衡费,售电公司要想准确地平衡电力供给和需求,就必须将失衡幅度控制在协约购买量的 ± 2% 之内。售电公司在供需匹配时的失衡费最高被定义为市场电价的 5%。一些售电公司选择与购电用户分担失衡风险,其他售电公司则在一定限度内独自承担风险。售电公司还可以为用户提供节能建议或投资等附加值服务。

中国电力市场改革的一个重要目标是为中国电力行业的国际化做准备。随着中国电力系统的成熟,国内对电力设备的需求将减少,这将对电力系统的产能产生影响。一个战略性的应对方式是到国外寻求新市场,这也与中国的“一带一路”倡议相一致 A 。另外,通过改革,一些企业将从现有企业中独立出来,从而催生更高效的公司,使其更有能力在竞争性的国际环境中赢得竞标合同,当然它们也可能面临与其他中国公司的竞争。例如,中国能源工程集团广东电力设计院是一家工程和项目承包公司,该公司于 2017 年从南方电网中独立出来,负责电力项目的实施,目前约有 40% 的海外业务。

作者:迈克尔 · G. 波利特 杨宗翰 陈浩 来源:《财经智库》 责任编辑:jianping